従業員のウェルビーイング:企業のリスク耐性を支える見えない盾

昨今の金融業界で相次いで発生した衝撃的な事件は、企業経営における人的資本の重要性を改めて浮き彫りにしています。

この状況を受け、企業は従業員を単なる労働力ではなく、持続的な成長を支える人的資本として捉え、その健全性を維持・向上させることが求められています。

特に、最近の某大手証券会社の元社員による衝撃的な犯罪事件は、従業員の包括的なウェルビーイングを確保することが、企業のリスク管理において極めて重要であることを如実に示しています。

I:目に見えないリスクの正体

「なぜ、エリートサラリーマンが突然、予期せぬ行動に走るのか」

表面上、エリートサラリーマンに見える従業員の内面で進行する危機は、企業にとって最も厄介な脅威となり得るとされています。

そのため財政的な逼迫、家庭問題、過度なストレス─これらは単なる個人的な課題ではなく、組織全体を揺るがす潜在的なリスク要因となり得ると考えられます。

某大手証券会社の事例が示すように、追い詰められた従業員は予測不能な行動に走る可能性があります。

ハイリスク投資による多額の借金、職場でのプレッシャー、そして個人的な危機 ― これらが複合的に作用することで、最悪のシナリオを生み出す可能性があると指摘されています。

II:個人から組織への波及した事例

事例1: 借金問題による重大犯罪

| 事例 | 某大手証券会社元社員(営業職)による現金強盗および放火殺人未遂事件(2024年) |

| 概要 | 元社員が顧客から現金を奪い住宅に放火、殺人未遂を図った事件。 |

| 原因 | ハイリスクの投資(バイナリーオプション)で多額の借金を抱えたことが発端。追い詰められた心理状態から、過激な行動に発展した。 |

| 影響 |

|

事例2: ある金融機関での貸金庫窃盗事件

| 事例 | 某メガバンクの元行員(管理職)による貸金庫からの金品窃盗事件(2024年) |

| 概要 | 元行員が約4年半にわたり、顧客の貸金庫から金塊や現金、貴金属などを窃取。被害者は約70人、被害総額は時価約14億円に上るとされる事件が発生。 |

| 原因 | FXや競馬などの投資で約10億円の損失を抱え、その返済や投資資金を得るために犯行に及んだとされる。 |

| 影響 |

|

事例3: 家庭問題が引き金となった情報漏洩

| 事例 | 社員の離婚問題が原因での情報流出(アメリカ) |

| 概要 | 社員が離婚問題でストレスを抱え、退職後に機密情報を競合企業に売却した。 |

| 原因 | 離婚後の財政的プレッシャーから、金銭的な誘惑に負けた。 |

| 影響 | 情報流出による裁判沙汰となり、元勤務先の企業は莫大な損害を被った。。 |

事例4: 投資の失敗による横領

| 事例 | 某国の銀行員による暗号通貨への投資失敗事件 |

| 概要 | 銀行員が暗号通貨で多額の損失を出し、銀行の資金を横領して穴埋めしようとした。 |

| 原因 | 投資リスクを理解しないまま、全財産をつぎ込んだことが引き金に。 |

| 影響 | 銀行の管理体制が批判され、顧客離れが報告されています。 |

また中小企業でも、従業員の経済的な悩みが不正につながる事例はあります。

- 経理担当者の横領

例: 経理担当者が個人的な借金返済のために会社の資金を着服するケース。 - 営業社員の架空請求・着服

例: 生活費の不足から、架空の取引先を作り、請求書を偽造して会社から資金を詐取する。 - 在庫や商品を不正転売

例: 飲食業で仕入れた食材を従業員が横流して、個人の借金返済に当てるケース。

III:社員の経済的健康の大切さ

ここで注目すべきは、従業員の経済的健康(ファイナンシャル・ウェルビーイング)の問題です。

経済的な不安や困難は、従業員の精神的・身体的な健康に直結するだけでなく、仕事と職場に影響を及ぼす可能性があります。

上記のような事例が示す通り、従業員の経済的健康に大きな問題が生じた場合、個人の問題が組織全体のリスクへと発展する危険性さえもあります。

これまで、社員の経済的健康は「個人のプライベートな問題」として片付けられることが一般的でした。

しかし、現代のビジネス環境では、その考え方では対処できない現実が浮かび上がっています。

社員個人の経済的な問題が、企業全体に及ぼす影響は無視できないものとなっています。

なぜ、社員の経済的健康が企業にとって重要なのか?

- 業務パフォーマンスへの影響

経済的ストレスを抱えた社員は、生産性の低下、集中力の欠如、そして欠勤の増加といった形で職場にネガティブな影響をもたらします。一人ひとりの不安が積み重なれば、チーム全体のパフォーマンスや士気にも影響を及ぼします。 - 離職率の上昇

経済的な問題を抱えた社員は、キャリアの継続や長期的な目標を見失いやすくなります。これにより、離職率が高まり、企業は採用や教育にかかるコスト増加という形で影響を受けます。 - リスク管理の観点

経済的に追い詰められた社員が、思いがけない不正行為や犯罪行為に走るケースが増えています。これは企業の信頼性やブランドイメージに多大な損害を与えるリスクがあります。社員の経済的健康を無視することは、潜在的なリスク要因を放置することと同義だと考えられます。

企業が取るべきアクション

社員の経済的健康を支援することは、単なる福利厚生の充実ではありません。これからの企業経営においては、リスクを軽減し、組織全体の持続可能性を高める戦略的な投資と捉えるべきです。

- ファイナンシャル・ウェルビーイングプログラムの導入

従業員が正しいお金の知識を持ち、計画的な資産管理ができるよう、ファイナンシャル・リテラシーの研修や教育プログラムを提供します。 - 経済的ストレスへの対応策の強化

メンタルヘルス支援と同様に、経済的な悩みを気軽に相談できる体制を整える。信頼できる第三者機関と連携し、従業員に安心感を提供することが大切です。 - 包括的なウェルビーイングの視点を持つ

経済的健康は身体的・精神的健康と密接に関連しています。全体的なウェルビーイングの向上を目指すことで、社員の満足度と組織の生産性が向上します。

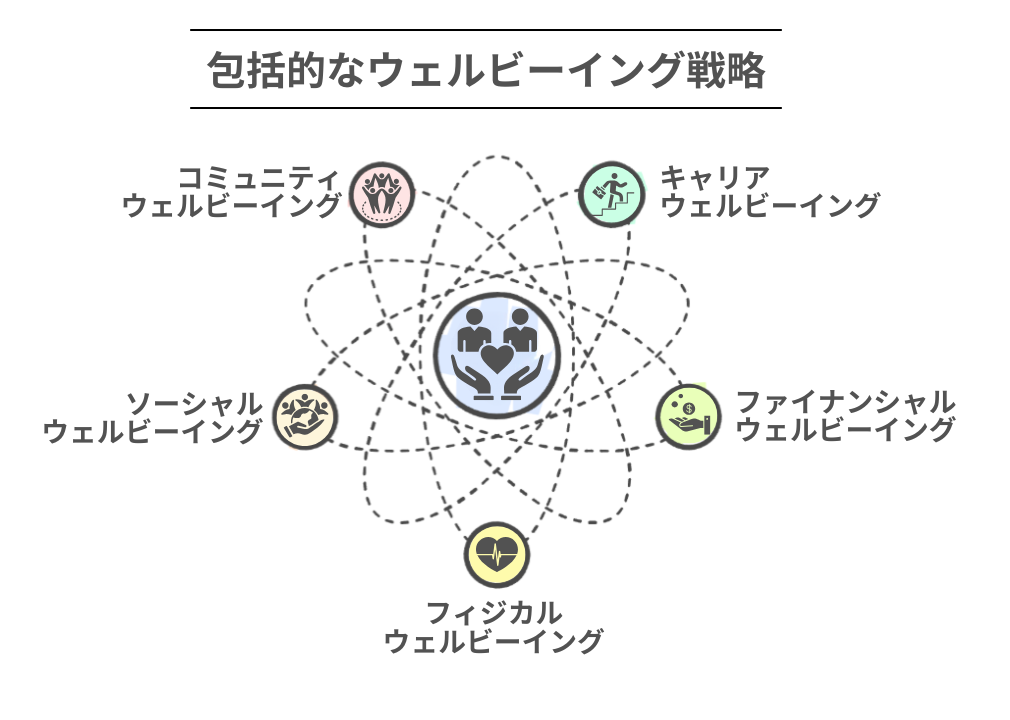

IV:ウェルビーイングの多面的アプローチの時代へ

「ウェルビーイング」という言葉が広く認識されるようになった今、企業が社員の健康を支える取り組みも進化を求められています。

従来のウェルビーイング施策は、主に身体的・精神的健康に焦点を当ててきました。しかし、今やウェルビーイングはより多面的に捉えられるべき時代に突入しています。

企業価値を守るため、先進的な企業では様々なウェルビーイング戦略が始まっています。その中で特に、従業員を多角的かつ包括的にサポートする以下の5つのアプローチが注目されているようです。

- キャリアデザインに関する研修プログラム

- ワークライフバランスの推進

- 過度な成果主義の見直し

- 柔軟な勤務形態の導入

- 金融リテラシーと資産形成の研修実施

- 体と心の健康管理とメンタルヘルスの研修とサポートプログラム

- ストレスマネジメントプログラム

- 人間関係の改善、コミュニケーションスキルアップの研修

- 会社社内の交流とコミュニケーションの活性化

- 会社以外の有意義な居場所(趣味など)をサポート

- 社会貢献(ボランティアなど)を奨励、サポート

企業は従業員のプライバシーを尊重しながら、包括的なサポートを提供する微妙なバランスを保つことが重要とされています。過度な介入は逆効果となり得るため、信頼関係に基づいたアプローチが不可欠だと考えられます。

Ⅳ:リスクは予防できる

従業員の健康管理は、企業を守る重要な投資として捉え直されつつあります。

情報漏洩、横領、極端な犯罪行為 ─ これらのリスクは、適切なケアと支援によって低減できる可能性があります。

企業存続のための戦略的リスク管理として、従業員のウェルビーイングへの投資が注目されている理由は、ここにあるのかもしれません。

Ⅴ:人間中心の経営へ

従業員のウェルビーイングは、もはや福利厚生の範疇を超え、企業の存続と成長を左右する戦略的要素となりつつあります。

企業は従業員を「資源」ではなく、「人間」として尊重し、全人的な視点でサポートすることが望ましいとされており、従業員のウェルビーイングは、企業の持続可能性と革新性を支える、重要な基盤の一つと考えられています。

リスク管理の最前線は、必ずしも堅牢なセキュリティシステムや厳格な規則だけではないかもしれません。それは、一人一人の従業員の心と生活を大切にする企業文化にも深く関係している可能性があるとされています。

Ⅵ:さらに、ウェルビーイング経営へ

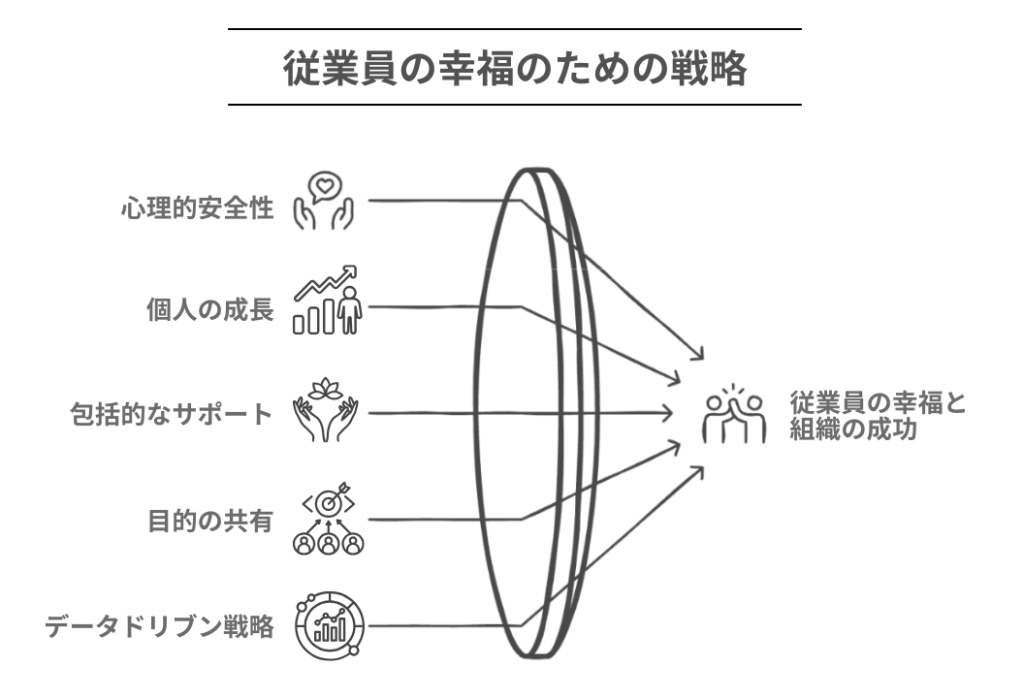

新しい経営課題として、ウェルビーイングを組織の中核に据える企業が増えています。これは単なるトレンドではなく、企業の持続可能性に関わる本質的な変革として注目されているようです。その実現に向けて、以下のような包括的なアプローチが有効だと考えられています。

1.心理的安全性の確保

従業員が自分の意見を安心して表明でき、失敗を恐れずに挑戦できる環境を作ることが重要とされています。これは、イノベーションを促進し、組織の学習能力を高めることにつながる可能性があります。管理者は、単なる上下関係ではなく、対話と相互理解を重視するリーダーシップを発揮することが望ましいと考えられています。

2.個人の成長と自己実現の支援

従業員一人ひとりのキャリアパスや個人的な目標を尊重し、継続的な学習と成長の機会を提供することが求められているようです。単なる研修プログラムではなく、個人の興味や強みに合わせたカスタマイズされた能力開発支援が重要とされています。

3.包括的なサポート

ホリスティックな健康管理や身体的健康だけでなく、メンタルヘルス、社会的健康と経済的健康までを包括的にサポートすることが望ましいと考えられます。柔軟な働き方、ストレスマネジメントプログラム、カウンセリングサービスなど、多角的なアプローチが求められているようです。

4.目的と意義の共有

従業員が企業の社会的意義や自分の仕事の価値を実感できることが重要だと考えられています。単なる利益追求ではなく、社会課題の解決や持続可能な発展に貢献する企業理念を、従業員と共に育み、共感を生み出すことが重要とされています。

5.データドリブンなウェルビーイング戦略

従業員の声を継続的に収集し、その分析に基づいて施策を進化させていくアジャイルなアプローチが必要とされています。従来の形式的な従業員満足度調査ではなく、個人生活もある程度反映するウェルビーイングスコアの測定やフィードバックメカニズムの構築が求められているようです。

ウェルビーイング経営は、必ずしも慈善事業でも一時的な流行でもないと考えられます。それは、人間を中心に置く経営哲学であり、企業の長期的な競争力と社会的責任を左右する戦略的な選択の一つとなる可能性があります。

真のウェルビーイング経営とは、従業員を単なる「コスト」や「生産性の手段」ではなく、かけがえのない存在として尊重し、その可能性を最大限に引き出すことを目指すものです。

従業員のウェルビーイングと幸福が守られてこそ、個々の能力が発揮され、企業の持続的な成長が実現します。それは、企業と従業員がともに繁栄し、社会全体の発展へとつながる、未来への本質的な投資なのです。